Формирование готовности старшеклассников к выбору профессии. Опросник "готовность к выбору профессии". Предпосылки профориентационной работы

- Специальность ВАК РФ13.00.01

- Количество страниц 189

Глава 1 .ТЕОРЕТИЧЕСКИЕИ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

1.1 .Сущность формирования у старших школьников готовности к выбору профессии

1.2.Своеобразие формирования у старших школьников готовности к выбору профессии.

Глава 2 . ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

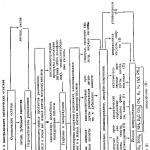

2.1.Характеристика модели системы формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы.

2.2,Опыт экспериментального изучения формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в общеобразовательной школе.

2.3.Педагогические условия эффективности формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в общеобразовательной школе.

Рекомендованный список диссертаций

Педагогическая технология формирования готовности учащихся старших классов общеобразовательных учреждений к выбору профессии 2000 год, кандидат педагогических наук Мальцева, Лариса Валентиновна

Формирование у старшеклассников готовности к профессиональному самоопределению 1998 год, доктор педагогических наук Ретивых, Михаил Васильевич

Формирование готовности старших школьников к выбору профессии в системе гимназического образования 2004 год, кандидат педагогических наук Аглушевич, Александр Владимирович

Профессиональное самоопределение старшеклассников в педагогическом процессе общеобразовательной школы 2012 год, доктор педагогических наук Попович, Алексей Эмильевич

Формирование нравственной готовности старшеклассников к выбору профессии 1998 год, кандидат педагогических наук Лямкина, Елена Викторовна

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы»

Модернизация российского образования требует активного поиска новых форм, методов, средств обучения и воспитания, направленных на совершенствование педагогического процесса, подготовки подрастающего поколения к жизни и труду в условиях рыночной экономики.

В" условиях-интенсивного поиска путей "экономического развития страны, сочетающих функционирование рыночных отношений и государственного регулирования, у молодежи возникает потребность в развитии социальной активности, гражданской инициативы, предприимчивости и способности определять свое будущее. Особая роль в формировании таких качеств личности принадлежит общеобразовательным учреждениям.

Повышенные требования общества к качеству образования в целом, уровню образовательной подготовки школьников и готовности к выбору профессии, к личностному становлению, определяют цель и содержание воспитательного процесса в школе.

В сложившейся ситуации выпускники школ серьезнее относятся к выбору профессии нового века, острее стоит вопрос о самоопределении в современных социально-экономических условиях.

Школа призвана обеспечить готовность к выбору профессии, развивать профессиональные интересы и склонности личности. На завершающем этапе обучения в школе у старшеклассников должна быть сформирована готовность к выбору профессии и продолжение получения образования.

Однако, как показывают исследования, школьники слабо подготовлены к выбору профессии, их около 50% (11, с. 92).

Такая неопределенность приводит к тому, что в профессиональные учебные заведения часто поступают случайные люди, которые не стремятся овладеть избранной профессией в совершенстве.

С этой целью в школах активно стали внедрять профильное обучение. Однако проведенный анализ состояния практики свидетельствует о том, что обеспечение необходимыми знаниями не позволяет решить проблему готовности школьников к выбору профессии и к адаптации в динамичных социально-экономических условиях нашей действительности.

Потенциальные возможности сегодняшней школы, социальная среда, не позволяют учащимся обладать достаточным уровнем достаточных знаний и ~ носят сугубо теоретизированный характер,- оторванный от реальной действительности. Современные школьники не смогут противостоять негативным явлениям рыночной среды. В этой связи возникла проблема формирования таких ценностей, которые способствуют нравственной устойчивости школьников к негативным явлениям рыночной экономики. Поэтому формирование готовности к выбору профессии школьников в контексте нравственного развития приобретает особую значимость и требует эффективного педагогического руководства формированием названного процесса. Таким образом, возникло противоречие между: требованием общества к сформированности готовности к выбору профессии учащихся и консервативностью школы, как социального института; необходимостью разработки и внедрения эффективных форм и методов новых технологий, повышающих эффективность формирования готовности школьников к выбору профессии и преобладанием в школе традиционных подходов; меняющимся содержанием предметов гуманитарного цикла, необходимостью использования в школе разнообразных программ по профилям обучения и недостаточной подготовленностью педагогических кадров к этому виду учебно-воспитательной деятельности. Указанные противоречия порождают проблему, заключающуюся в необходимости разработки педагогических условий эффективности формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы.

В 70-80-е годы XX века была разработана стройная система профессиональной ориентации школьников, сегодня же общеобразовательная школа испытывает острую необходимость в разработке и внедрении новых подходов к формированию готовности старших школьников к выбору профессии.

Теоретическому осмыслению разных аспектов проблемы выбора профессии способствовали труды различных ученых. Важность ее исследования отмечали в своих работах известные отечественные педагоги П.П. Блонский, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий.

Социальный аспект проблемы выбора профессии молодежью проанализирован учеными И.Н. Назимовым, М.Н. Руткевич, М.Х. Титма, В.Н. Шубкиным.

Психофизические и медико-биологические основы выбора профессии представлены в работах В.Г. Ананьева, И.Д. Карцева, Е.А. Климова, И.Д. Левитова, Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова.

Выбор профессии на политехнической основе в процессе соединения обучения и воспитания учащихся с производительным трудом рассматривали в своих трудах П.Р. Атутов, К.Ш. Ахияров, А.Ф. Ахматов, С.Я. Батышев,

A.А. Васильев, А.А. Кыверялг, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко и др.

Педагогические условия, руководство процессом выбора профессии обобщены и представлены в работах Ю.П. Аверичева, Л.В. Ботяковой, Е.Д. Варнаковой, Ю.К. Васильева, А.Е. Голомштока, Н.Н. Захарова, А.Я. Наина,

B.Л. Савиных, А.Д. Сазонова, Г.Н. Серикова, С.Н. Чистяковой и др.

Как известно, произошли изменения приоритетов в ценностях и целях образования, переход от технократического подхода к реализации его культурно-гуманистической сущности продиктовали изменение и характер подготовки школьников к выбору профессии. Академик П.Р. Атутов отмечал, что необходимо «признание в качестве ведущей развивающей функции трудовой подготовки», «коренное изменение цели, задач профориентации» (12, с. 3). На разработку личностно ориентированной концепции профессионального самоопределения направлены докторские диссертации Н.Э. Касаткиной, Н.С. Пряжникова, С.В. Сальцевой, И.Д. Чечель, Т.И. Шалавиной.

Однако до сих пор формирование готовности к выбору профессии старших школьников в воспитательном процессе недостаточно исследовано, не выявлены его основные педагогические условия.

Актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность обусловшпт-тему нашего исследования «Формирование у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы».

Выявленное нами противоречие между потребностями массовой практики и состоянием исследуемой нами области педагогической науки позволило сформулировать следующим образом проблему настоящего исследования: каковы педагогические условия формирования готовности старших школьников к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы?

Цель исследования: выявить, теоретически и экспериментально обосновать педагогические условия формирования у старших школьников готовности к выбору профессии.

Объект исследования: целостный воспитательный процесс в условиях общеобразовательной школы.

Предмет исследования: формирование у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы.

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что: эффективность формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе предопределяется двумя группами иерархически взаимосвязанных условий: а) общими условиями эффективности целостного и вместе с тем многогранного воспитательного процесса, влияющим и на результативность формирования готовности у старших школьников к выбору профессии; б) частными условиями, непосредственно влияющими на процесс формирования готовности к выбору профессии. Реализация этих двух групп условий в их органической взаимосвязи может обеспечить результативность исследуемого нами процесса, если будет разработана и внедрена модель формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в общеобразовательной школе.

С учетом проблемы, цели, объекта и предмета исследования были определены его задачи:

1. Рассмотреть сущность готовности старших школьников к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы.

2. Исследовать своеобразие формирования у старших школьников готовности к выбору профессии.

3. Разработатьмодель(цель,задачи,факторы,противоречия,закономерно сти, принципы, содержание, формы, методы, средства, педагогические условия, результат) формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы.

4. Выявить, теоретически и экспериментально обосновать педагогические условия(общие и частные) эффективности формирования у старших школьников готовности к выбору профессии.

Методологической основой исследования являются: материалистическая диалектика и системный подход как ее важнейшая грань и общеметодологический принцип науки (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Кузьмин, И.В. Юдин и др.); осуществление деятельностного, культурологического подходов, идеи гуманизма и демократизации общества и образования, положение о единстве теории и практики, учение о творческо-деятельностной сущности личности, закономерностях ее формирования, о ведущей роли деятельности и общения в развитии личности.

Теоретической основой исследования послужили: психологическая теория личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн); теория профессиональной ориентации и профессионального самоопределения (Е.А. Климов, И.Н. Назимов, Е.М. Павлютинков, О.Г. Максимова, В.Д. Симоненко, С.Н. Чистякова и др.); современные концепции воспитания (Е.В. Бондаревская, Л.И. Новикова, Ю.П. Сокольников, Г.Н. Волков, Н.И. Щуркова, Б.Т. Лихачев).

Методы исследования. Центральное место среди них занимали организация автором как руководителя общеобразовательного учреждения целостного педагогического опыта и проведение на нем опытно-экспериментальной работы. Наряду с ними, для реализации цели и задач исследования, применялись следующие методы: теоретический анализ философской, психологической, педагогической литературы, анализ учебной документации и статистических данных, обобщение передового педагогического опыта по формированию у старших школьников готовности к выбору профессии, наблюдение, анкетирование, тестирование, беседы с учащимися, учителями и родителями, моделирование педагогического процесса.

Исследование осуществлялось в несколько этапов.

1 этап (1993-1995 гг.) - накопление и осмысление личного педагогического опыта деятельности общеобразовательной школы, теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы, законодательных и нормативных актов по вопросам исследования, а также изучение опыта формирования у старших школьников в условиях средней общеобразовательной школы. Основное внимание на этом этапе было обращено на определение исходных параметров исследования и его общей гипотезы.

2 этап (1996-2000 гг.) - осмысление целостного педагогического опыта, накопленного нами в общеобразовательной школе и формирование в нем готовности старших школьников к выбору профессии.

Совершенствование этого опыта на основе разработанной нами общей гипотезы. Организация опытно-экспериментальной работы, направленной на проверку выдвинутой гипотезы.

3 этап (2000-2004 гг.) - завершение опытно-экспериментальной работы, направленной на проверку общей гипотезы исследования. Определение критериев и уровней сформированности у старших школьников готовности к выбору профессии.

Разработанная автором модель формирования у старших школьников готовности к выбору профессии была внедрена в практику общеобразовательных школ. Формирование выводов и рекомендаций исследования. Подготовка автореферата и диссертации к защите.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

1. Уточнена сущность готовности старших школьников к выбору профессии и своеобразие их формирования в воспитательном процессе.

2. Разработана и экспериментально проверена модель формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в общеобразовательной школе.

3. Выявлены, теоретически и экспериментально обоснованы две группы педагогических условий(общие и частные) эффективности формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в педагогическом процессе общеобразовательной школы.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: расширены имеющиеся теоретические представления о сущности готовности старшеклассников к выбору профессии, разработана модель формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в педагогическом процессе общеобразовательной школы, а также определены педагогические условия,обеспечивающие эффективность формирования готовности к выбору профессии, которые представляют новые знания,будут широко использоваться исследователями данной проблемы, прежде всего при разработке новых подходов к формированию готовности к выбору профессии старшими школьниками.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в школах. Они могут быть использованы при подготовке пособий по педагогике, на курсах повышения квалификации педагогических кадров.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются научно-обоснованным методологическим подходом, базирующимся на системном понимании педагогической действительности, адекватностью методики исследования поставленным задачам, разнообразием дополняющих друг друга исследовательских методов, центральное место среди которых занимали опытно-экспериментальная работа и целостный педагогический опыт, репрезентативностью опытно-экспериментальных данных, тщательностью анализа полученных результатов.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в ходе организации целостного учебно-воспитательного процесса в школах № 1977, 936. Основные результаты исследования обсуждались и получили положительную оценку.

Апробация и внедрение результатов исследования: результаты исследования обсуждались на заседаниях педагогического совета школы, методических объединениях учителей, родительских собраниях школы, на семинарах для зам. директоров и директоров школ г. Москвы (2001, 2002, 2003 гг.), посвященных формированию готовности старших школьников к выбору профессии, на ежегодных заседаниях лаборатории центра системного подхода к воспитанию Ассоциации «Воспитание», на ежегодных конференциях преподавателей и аспирантов МГОПУ им. М.А. Шолохова, на межвузовских конференциях города Москвы (2002 г.), на заседаниях лаборатории ИОО МО РФ.

На защиту выносятся:

1. Характеристика сущности готовности старших школьников к выбору профессии в воспитательном процессе общеобразовательной школы, а также своеобразие ее развития в старшем школьном возрасте.

2. Характеристика модели формирования у старших школьников готовности к выбору профессии (компоненты, модели - цель, задачи, факторы, противоречия,закономерности,принципы,содержание,формы,методы,средств а,педагогические,условия,результат).

3. Теоретическое и экспериментальное обоснование педагогических условий эффективности формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе средней общеобразовательной школы. Первая группа условий -общие педагогические условия,влияющие на эффективность и целостность воспитательного процесса, а так же и на формирование готовности к выбору профессии у старших школьников:

Выполнение общеобразовательной школой функций, как общих, так и специфических, присущих только тому или иному образовательному учреждению.

Организация и оптимальное функционирование воспитательных коллективов общеобразовательной школы как форм функционирования образовательно-воспитательных систем.

Обеспечение высокого уровня учебного процесса и оказание помощи каждому старшему школьнику в достижении успеха в учении.

Сочетание учения старших школьников с разнообразной внеучебной деятельностью и создание на этой основе условий для их всестороннего развития.

Вторая группа условий - частные условия, непосредственно влияющие на формирование у старших школьников готовности к выбору профессии:

Систематическая профессиональная диагностика и профориентация старших школьников.

Систематическое включение учащихся в разнообразный и последовательно развивающийся труд, подчиненный задачам формирования у старших школьников готовности к выбору профессии, проявлению творчества в труде.

Использование игровых технологий формирования у старших школьников готовности к выбору профессии.

Содружество школы в формировании у старших школьников готовности к выбору профессии с профессиональными образовательными учреждениями, при ведущей роли школы.

Индивидуальный подход к старшим школьникам в формировании у них готовности к выбору профессии.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, списка использованной литературы и приложения.

Похожие диссертационные работы по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования», 13.00.01 шифр ВАК

Формирование готовности старших школьников к предпринимательской деятельности в условиях современной общеобразовательной школы 2010 год, кандидат педагогических наук Усков, Вадим Владимирович

Формирование общественно значимых мотивов выбора рабочих профессий у старшеклассников 1984 год, кандидат педагогических наук Шумейко, Александр Александрович

Формирование готовности сельских школьников к выбору профессии в условиях региона 2001 год, кандидат педагогических наук Нестер, Татьяна Васильевна

Формирование готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в инновационных общеобразовательных учреждениях 2010 год, кандидат педагогических наук Тимерьянова, Лилия Николаевна

Формирование устойчивых интересов старшеклассников к профессии в совместной деятельности школы, УПК и юношеской библиотеки 1984 год, кандидат педагогических наук Соловьева, Тамара Петровна

Заключение диссертации по теме «Общая педагогика, история педагогики и образования», Попович, Алексей Эмильевич

Результаты исследования рефлексивных процессов С.Д. Неверковича, Н.В. Самоукиной, И.Н. Семенова, содержание рефлексивного компонента готовности школьника к выбору профессии позволяют определить, способность школьника к переосмыслению средств и логических оснований своей деятельности, целей своих поступков, самооценки и т.д. Присутствие такой способности, у школьников происходит формирование устойчивой мотивации на самоизменения и самосовершенствование своей деятельности, своей личности.

Итак, мы рассматриваем готовность к выбору профессии как устойчивую характеристику личности, целостный комплекс, включающий в себя личностно-целевой, информационно-гностический и рефлексивно-оценочный компоненты, которые отвечают требованиям содержания и условий будущей профессиональной деятельности.

1.2. Своеобразие формирования у старших школьников готовности к выбору профессии

В характеристике особенностей формирования готовности к выбору профессии в старшем школьном возрасте в условиях общеобразовательной школы исходим из признания того, что развитие личности есть процесс сложный, длительный, многоэтапный. Вместе с тем, как и сама личность, ее развитие есть процесс одновременно и целостный, и многогранный.

Как известно, каждая личность в своем развитии проходит определенные, качественно отличающиеся друг от друга этапы. Наиболее общая периодизация жизни, охватывающая её в целом, сводится выделению трех весьма продолжительных отрезков жизненного пути: 1) взросление - до 30 лет; 2) зрелость - до 60 лет; 3) старость - до конца жизни.

Педагогическая психология, исследующая особенности развития человека в период его становления и выделяет следующие этапы: младенческий возраст, раннее детство, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский возраст. В подростковом возрасте выделяется младший подростковый и старший подростковый возраст.

Как известно, что развитие личности - это постепеннбе накопление незаметных количественных изменений и их переход на каком-то этапе в качественные. Соответственно, возрастные особенности отдельных этапов развития не существуют как статичные для данного этапа и изменяющиеся лишь с переходом личности к следующему этапу. Можно отметить,что возрастные особенности каждого из этапов развития личности существуют как определенные тенденции.

Педагоги в своей деятельности должны использовать возможности каждого возрастного периода в формировании личности, упущенное в детстве, никогда не возвратить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило относится ко всем сферам жизни школьника и особенно этапа формирования готовности к выбору профессии. Показателем его развития является появление чувства «взрослости», которое является центральным образованием подросткового возраста, так как оно «является тем новообразованием, через которое подросток отождествляет, сравнивает себя с взрослыми, товарищами, находит образцы для подражания, строит отношения с другими людьми и перестраивает свою деятельность» (5).

Следует помнить, что социальная ситуация подросткового возраста такова, что именно в этом возрасте в силу достигнутого воспитанниками уровня развития появляются новые возможности для того, чтобы направить их деятельность на благо общества. Но и в тоже время в этом возрасте представляются все большие возможности для того, чтобы труд и другие виды деятельности организовывались силами самих воспитанников. В этой последовательно усложняющейся, развивающейся деятельности подростков происходит формирование их самосознания. Осознание своего «Я» и своего отношения к окружающему выступает как единый процесс, стороны которого взаимно проникают, переплетаются.

Установлено, что осознание подростком своих отношений к окружающей действительности является одной из предпосылок возникновения социальной ситуации развития старшего школьного возраста, для которой характерно формирование мировоззрения, убеждений, развитие опосредованных потребностей (24). В этом возрасте происходит переход от достаточно осознанных, неустойчивых и, часто не соотнесенных с требованиями общества, мотивов младших школьников к формированию определенной нравственной направленности у старших школьников.

Наукой установлено, что особенности воспитания учащихся старших классов во многом определяются спецификой юношеского возраста. Дадим её краткую характеристику.

В этом возрасте старшие школьники оказываются на этапе вступления в самостоятельную жизнь. Для них становится характерной нацеленность в будущее. Она неизбежно накладывает отпечаток на все поведение и психику юношей и девушек, Растет их самосознание, развивается потребность в самоопределении, в выборе будущей профессии, повышается роль самооценки, интенсивно формируется мировоззрение. Следует отметить, что процесс формирования готовности к выбору профессии девушек и юношей во многом предопределяется и состоянием экономики современного общества, и постановкой работы по их воспитанию в тех педагогических системах, в которых они оказываются включенными - в семье, школе, учреждениях дополнительного образования. Недостатки в профориентационной и вообще воспитательной работе ведут к проявлению инфантилизма при формировании готовности к профессиональной деятельности, не воспитанности профессиональных интересов, неготовности к выбору профессии старшими школьниками. Массовое изучение в ходе опытной работы готовности к выбору профессии старших школьников показало, что уровни ее готовности оказываются различными. Выделяются три уровня - низкий, средний и высокий. Проведенный нами констатирующий этап эксперимента показал, что обычно основная часть учащихся старших классов имеет низкий уровень готовности к выбору профессии. Обобщая материалы массового изучения учащихся, мы пришли к выводам: причина этого заключается в том, что старшеклассники не включены в профессиональные пробы, содержащие в себе творческие компоненты разных видов профессиональной деятельности от идеи до конечного результата. Формирование готовности к выбору профессии, интереса к разнообразной деятельности, в целом будет эффективным тогда, когда старший школьник будет участвовать в разнообразной деятельности.

Как отмечают психологи, что ведущей деятельностью в этом возрасте продолжает оставаться учение, но вместе с ним все большую роль в жизни школьника играет трудовая и профессиональная деятельность, обычно выходящая за пределы школы и учреждения дополнительного образования. Важным фактором нравственного становления личности старшего школьника, выработки у него готовности после окончания школы продолжить образование выступает труд. Интересы старшеклассников, по сравнению с подростками, становятся более избирательными и устойчивыми, у них наблюдаются перерастание интереса к предмету в интерес к науке.

Содержания изучаемых дисциплин позволяют старшим школьникам с философских позиций осмыслить окружающую действительность, проявляют серьезный интерес к мировоззренческим вопросам. В поле их интересов и проблемы логики, психологии, бионики, генетики, астрофизики, рыночной экономики и т.д. Учитывая эти обстоятельства, мы активизировали интеллектуальную деятельность старших школьников, ставя перед ними возрастающей сложности задачи, требующие от старшеклассников анализа и обобщения рассматриваемых явлений, самостоятельных выводов, создавали на занятиях условия для творческого обсуждения волнующих старшеклассников вопросов, активного обмена мнениями, привлекали их к участию в научных конференциях, олимпиадах, встречах с учеными.

В науке установлено, что в жизни старшеклассников большую роль играет коллектив, этот возраст называют самым «коллективистским». Приобщение старших школьников к коллективным делам и заботам дает возможность проявить свои способности и дарования. Идет процесс самоопределения личности, рост самосознания старшеклассников способствует развитию потребности в самовоспитании, желании освободиться не только от некоторых недостатков в поведении, но и совершенствовать личность в целом. На данном этапе большое значение имеет воспитание у старших школьников правильного представления о личности молодого человека, формирование у него морального образца, идеала. В соответствии с которым он будет воспитывать собственную личность.

Следует отметить, что в современных условиях потенциальная готовность старших школьников к устройству жизни формируется в сложной социальной действительности, и поэтому дальнейший его жизненный путь и карьера становятся весьма неопределенными. Это порождает для них очень сложную проблему - определение меры правильности в оценке и понимании социальных отношений, их значения в жизни, составляющих эти отношения Школьникам необходимо общение и сам процесс обучения в школе привлекает не только содержанием, но и возможностью общения со сверстниками.

Педагоги и психологи отмечают, что развитие в этом возрасте, определяется общением его с людьми во всех формах общественно полезной деятельности: производственно-трудовой, художественной, спортивной и т.д. Такое общение старший школьник получает во внеурочной деятельности, занимаясь в объединениях по интересам в учреждениях дополнительного образования. В воспитательном пространстве города они наиболее популярны, необходимы для формирующейся личности школьника. Идет интенсивное психофизиологическое развитие, развитие воображения, восприятия, тактильных качеств памяти, а также укрепление мышц тела. Эти качества способствуют воспитанию профессиональных интересов.

В этом возрасте происходит становление ценностных ориентаций, определяющей направленностью которых является социальная ответственность. Она характеризуется отношением человека к созидательной деятельности как к своему гражданскому долгу, готовностью соотносить свои интересы с общественными, отвечать за результаты своей деятельности и поведения. Воспитание готовности к выбору профессии в старшем школьном возрасте связано с развитием творческой активности, стремлением учащихся к самовоспитанию. Одним из критериев готовности старших школьников к выбору профессии выступает адекватная позитивная самооценка, готовность к обоснованному профессиональному самоопределению.

Выявление особенностей содержания внеурочной деятельности в процессе подготовки к выбору профессии особенностей содержания процесса учащихся старших классов не означает, что определение его готовности к выбору профессии формируются только на этом возрастном этапе. В педагогической науке установлено, что организация деятельности, аккуратность, старательность продолжает формироваться и после перехода учащихся из начальной в среднюю школу, социальная активность - в старшем школьном возрасте, но определенное содержание наиболее успешно усваивается в сензитивном для их восприятия возрасте.

Проведенными исследованиями определено и доказано, что именно в старшем школьном возрасте активно формируются характерные для субъектов сегодняшней рыночной психологии такие доминирующие черты, как: деловитость, практическая направленность, инициативность, открытость к инновациям, готовность к неординарным решениям, разумный риск, ориентация на выигрыш в конкурентной борьбе, уверенность в принимаемых решениях и действиях.

Как известно, что в этом возрасте происходят две крупные перемены в жизни: органическая - половое созревание и культурная - открытие своего «Я», оформление личности и ее мировоззрения. Появление жизненного плана как системы приспособления, осознанной человеком, продолжает развитие личности старшего школьника.

Следует отметить, что спецификой старшего школьного возраста являются взаимоотношения между юношами и девушками, созданными и необходимыми друг другу. Отношения их прекрасны тем, что объединяются противоположности, каждый из них поддерживает и развивает эти противоположности. Юноша развивает у девушки желание и умение нравиться, быть нежной и ласковой, способность к тонкому эмоциональному резонансу, женской красоте. А девушка развивает у юноши его мужественность, веру в себя, рыцарское отношение к слабым, чувство долга перед семьей, обществом, крепость духа, силу мужского социума, выдержки, мужскую предприимчивость, деловитость, энергию и т.д.

Анализ и обобщение результатов развития эмоциональной волевой и интеллектуальной сфер личности ребенка в различные возрастные периоды предшествующие старшему школьному возрасту, позволяет прогнозировать дальнейшее его развитие. Развитие личности строится на преемственности, и все новые личностные качества закладываются на предыдущих возрастных этапах. Исходя из того, что уже сформировано у школьника, рассматривать готовность к выбору профессии в старшем школьном возрасте мы будем с учетом ведущей деятельности этого возраста - профессиональной. Она предусматривает освоение содержания разных видов деятельности, которые обогащают жизнь старшего школьника, дают многогранный материал для воображения, для построения жизненных целей. Характерной чертой психологии юношеского возраста является устремленность в будущее (83). А.С. Макаренко считал, что воспитывать человека - значит воспитывать у него перспективу(84), исходя из реальных требований жизни с учетом назревающей социально-экономической перспективы, то есть отражать, а по возможности и упреждать процессы, происходящие в обществе.

Ученые, специалисты, практики отмечают, что ориентация молодежи на жизнь в системе рыночных отношений - задача наиболее трудная, поскольку для значительной части нашего населения (в том числе молодежи) характерны уравнительно-коллективистские отношения, социально-психологические установки. Готовя молодежь к жизни в суровых реалиях рыночной экономики, необходимо преодолевать эти установки. В старшем школьном возрасте учащиеся со всей очевидностью убеждаются, что рынок - это сфера альтернатив и предпринимательского риска, своеобразная проверка экономической самостоятельности и проявления интеллектуальной незаурядности. Для молодых людей рынок может стать мощным стимулом развития чувства хозяина, самостоятельности и самодеятельности. В условиях рынка найдут себя люди предприимчивые, деловые, трудолюбивые, профессионально компетентные, умеющие быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, способные к риску, самостоятельному выбору сфер деятельности, принятию ответственных решений и саморегуляции поведения. Такая ситуация требует формирования высокого типа личности, характеризующейся порядочностью, чувством человеческого достоинства. Если в самосознании и поведении молодых людей не будет этих качеств, цивилизованные рыночные отношения обречены на провал. Воспитание высоких нравственных качеств становится непременным условием подготовки деловых людей, способных возродить и развивать экономику, обращенную к человеку.

Педагоги, психологи считают, что актуальность формирования готовности к выбору профессии у будущих участников общественного производства определяется двумя основными причинами. Первая из них связана с адаптацией выпускника школы во взрослой трудовой деятельности, в материальной и нематериальной сферах общественного производства. Вторая связана с развитием его общественно-политической активности. С какой бы проблемой общественной жизни мы ни столкнулись, каждая так или иначе связана с экономическими интересами и взаимоотношениями людей в обществе. Это касается и вопросов экологии, политики и национальных отношений, развития нравственности, этики и многих других важных проблем.

Старшие школьники, проявляют активность, вступают в многочисленные связи и отношения с окружающим миром, с людьми. Чем шире и богаче круг этих связей и отношений учеников с обществом, с другими людьми, чем разностороннее практическая деятельность в обществе, в коллективе, тем успешнее они развиваются умственно, нравственно, эстетически и т.д.

Переход к рыночным отношениям сопровождается не только существенными изменениями в профессиональной подготовке молодежи, но

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН НАЯ БИБЛИОТЕКА и принципиально новым подходом к планированию собственной карьеры, трудового пути.

Как известно, воспитание и обучение в старшем школьном возрасте не может быть сведено к пассивному восприятию опыта, знаний, умений старшего поколения. Эффективность воспитания повышается, если сам воспитанник проявляет большую активность. Развитие ученика происходит в ходе активной его деятельности.

Известно, что эффективность процесса усвоения знаний, опыта повышается, если ученик сам начинает разъяснять восприятие знаний другим. А.Я. Коменский писал: «Все то, что усвоено, в свою очередь должно быть передаваемо другим и для других, чтобы никакое знание не пропало. В этом смысле правильно сказано: твое знание ничто, если другой не знает, что ты это знаешь. Обучать - это значит, все усвоенное в свою очередь пересказывать товарищам или всякому желающему слушать. Кто учит других, учится сам - не только потому, что, повторяя, он укрепляет в себб свои знания, но также и потому, что получает возможность глубже проникать в вещи.

Тот из учащихся, кто желает сделать большие успехи в знаниях, искал бы себе учеников, которых он мог бы ежедневно учить тому, чему учится сам, даже если бы ему пришлось платить им деньги» . Это относится к воспитанию.

Далее, критикуя учителей, которые не приучают передавать свои знания другим, Коменский пишет: «То, что было соединено природой, брали не вместе, а раздельно. Их (учеников) заставляли только учиться и никогда - учить, хотя все это. должно быть соединено вместе, как при беге - способность поднимать и опускать ноги, при разговоре - слушать и отвечать, в игре с мячом - бросать мяч и подхватывать и т.д.»

Пожелания Коменского актуальны и сегодня для нас. Такие же недостатки имеются и у нас. Иногда можно встретить учителей, которые только сами стремятся учить и воспитывать детей, но не заставляют их учить и воспитывать других.

В.А. Сухомлинский писал: «Многолетний опыт убедил меня в том, что человек по настоящему воспитывается тогда, когда он воспитывает другого человека, чувство собственного достоинства, чести, гордости пробуждается в человеке при том условии, когда он вкладывает частицу своих духовных сил в другого человека. Свою важнейшую, первостепенную задачу главного воспитателя школы я вижу в том, чтобы каждый старшеклассник был в какой-то мере воспитателем.

Огромное влияние на выбор профессии старшими школьниками имеет идеал и на осуществление профессиональной деятельности, которая дает переживание полноты жизни, признание человека и реализацию его возможностей. Иначе это еще называют чувством социальной принадлежности (136).

Все более значимым в жизни старших школьников становится творчество, которое позволяет переживать полноту жизни, связанное с усилиями по организации «Я». У них появляется уже исполнительская, изобразительная, экономическая, предпринимательская деятельность, которая требует проявления таких личностных качеств, как инициативность, саморегуляция, включенность в задачу, настойчивость. (93,148). Именно это часто характеризует уровень развития личности, который в дальнейшем проявляется в достижениях профессиональной деятельности. Мир профессий динамичен, и он формирует адекватный к себе «человеческий фактор», выдвигая на первый план развитие личности человека (92)

Как мы уже отметили, социальная ситуация развития в старшем школьном возрасте определяется тем, что он стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. В условиях рыночной экономики, многие исследователи этого возраста (93;94;27;29). связывают переход от подросткового к раннему юношескому возрасту с резкой сменой внутренней позиции, заключающейся в том, что устремленность в будущее становится основной направленностью личности и проблема выбора будущей профессии, дальнейшего жизненного пути находится в центре внимания юноши, становится его ближайшей перспективой. Не случайно основным новообразованием в старшем школьном возрасте становится жизненное и профессиональное самоопределение, осознание своего места в будущем, т.е. рождение «жизненной перспективы 26 представление о своем желаемом «Я»», о том, что бы хотелось совершить в жизни.

На этом этапе развития личности актуальным является организация профильного обучения. Но следует помнить, что в психическом развитии ничего не случается «само собой», без внешнего влияния. В наших силах и интересах сделать это влияние более «питательными» (143). Выявление профессиональных интересов, осознание своего жизненного плана - основа профессионального самоопределения. «Деятельность должна быть моя, увлекать меня, исходить из души моей» подтверждает К.Д. Ушинский (143). Поэтому изучение профессиональных интересов на ранней стадии формирования профессионального выбора позволяет организовать профильное обучение с учетом коррекции и разработки педагогических технологий.

В школе идет сложный процесс смены ориентиров. Происходит движение, начинающееся с отказа от прежних идеологических заданных догм через ситуацию некоего ценностного вакуума к постепенному и нелегкому осознанию приоритета общечеловеческих ценностей. Гуманистические идеи «всеединства», космической связи человека с миром, гармонии отношений личности и природы, объединяющие различных философов (В. Вернадского, Н. Бердяева, В. Соловьева, А. Чижевского и т.д.) в общее нравственно-философское течение русского космизма, могут служить методологическим основанием для построения не единообразной российской школы, зиждущейся на вере в преобразовательные процессы и великие потенциальные возможности GOMO Sapiens.

К.Роджерс, А. Маслоу отмечают, личность есть уникальная ценностная система, которая представляет собой открытую возможность самоактуализации, присущую только человеку. Такие люди свободны в выборе своего жизненного пути. При всех ограничениях перед ними всегда есть выбор, они свободны выбирать и ответственны за последствия выбора.

Свобода по К. Роджерсу - важнейшее условие самоактуализации.

В мировой образовательной традиции особой ценностью и в то же время вектором развития является движение в сторону самостоятельности (способность к самостоянию, говоря словами А.С. Пушкина) в сторону образования самодеятельного, самосознающего, самоустремленного.

Школа № 1977 образовательное учреждение. В качестве элемента педагогического опыта в нем всегда присутствует наряду с общими и особенное.

Особенным в характеристике школы является то, что она является городской экспериментальной площадкой, одной из важнейших задач школы является профилизация, в школе идет эксперимент по профильному обучению: открыты два профиля - естественно-математический и социально-гуманитарный, профориентация. Эти задачи реализуются в структурных подразделениях школы, которые включают в себя начально-профессиональную подготовку, объединения по интересам. Последние осуществляют дополнительное образование по школьным предметам, таким как математика, физика, химия, биология, информатика, а также реализуют интересы детей в объединениях по интересам по разным направлениям (в школе их более 40).

В реализации этих задач педагогический коллектив исходит из сущности общего образования, уточняя, какие именно знания, умения, навыки должны усвоить учащиеся: знания экономических законов и категорий развития общественного производства, роли и значения труда в обществе, знание экономической политики государства и др.

Следующая особенность школы в том, что он является коллективным членом Ассоциации «Воспитание» и базовым учреждением Отделения методологии и теории воспитательных систем и пространств Академии педагогических и социальных наук.

Школа как центр воспитательной работы, организует разностороннюю повседневную деятельность старшеклассников, поддерживает связь с семьей и другими воспитательными и образовательными учреждениями. Поэтому именно школа и осуществляет координацию всех усилий в формирований готовности к выбору профессии у старших школьников.

Результативность воспитательной работы в настоящее время необходимо оценивать тем, насколько мы сумели подготовить учащихся самостоятельно действовать и самостоятельно принимать решения. Следовательно, в современных условиях индивид должен обладать двумя противоположно направленными рядами качеств. С одной стороны, необходимо устойчивое мировоззрение, стабильные убеждения и ценностные ориентации; с другой - нужна психологическая стабильность, гибкость, способность усваивать и перерабатывать новую информацию не только в юные, но и зрелые годы.

Формирование готовности к выбору профессии у старших школьников происходит наиболее эффективно в процессе целенаправленной деятельности общеобразовательных учреждений, в тесной связи с семьей.

В ходе нашего исследования мы обратились к рассмотрению вопроса о критериях, показателях и уровнях сформированности готовности старших школьников к выбору профессии.

Как известно, «критерий» - признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; «мерило» -так определяется понятие критерия (119).

Выбор критериев и показателей определяется задачами конкретного исследования. Мы исследовали критерии и показатели, которые применяются в теории и практике профессиональной ориентации.С.И. Вершинин, Н.Н. Захаров, Е.А. Климов, М.С. Савина, С.Н. Чистякова выделили критерии и показатели сформированности у школьников профессионального самоопределения, по которым осуществляется его оценка (26,45,58, 125, 153).

С.Н. Чистякова, Н.Н. Захаров выделили следующие критерии сформированности профессионального самоопределения: 1) идейно-нравственный критерий, который предполагает наличие общественно значимых мотивов выбора профессии, осознание долга перед обществом, стремление принести ему как можно больше пользы своим трудом; 2) общетрудовой критерий, показывающий наличие интересов и уважения к людям труда и любому труду, потребности в трудовой деятельности, сформированность общетрудовых умений и навыков; 3) действенно-практический критерий, свидетельствующий о склонности и способности к конкретному виду трудовой деятельности, о наличии адекватной самооценки соответствия личностных качеств и черт характера требованиям избираемой профессии, убежденности в необходимости выбора именно данной профессии (155).

Критерии, характеризующие уровни сформированности профессионального самоопределения разработаны учеными института трудовой подготовки: профессиональные интересы, способности (общие и специальные), мотивация, профессионально значимые черты характера, участие в трудовой деятельности, знания о профессиях и личностных особенностях (66).

Е.Б. Савина в своем исследовании представила критерии профессионального самосознания у учащихся старших классов: осознанность, устойчивость, ориентированность на конкретную профессию (125).

С.Н. Чистякова определила критерии готовности школьников к выбору профессии: общественная направленность личности, интерес и склонность к избираемому виду занятий, степень практической подготовки к деятельности в сфере личных профессиональных интересов.Далее она отмечает, что если каждый из названных критериев включает в себя ряд проявлений готовности школьников к выбору профессии, то в совокупности они могут представить приближенную модель уровня готовности школьников к выбору профессии (151, с. 8).

Следует отметить, что в педагогической литературе понятие критерий употребляется и как основание для определенного заключения, оценки, суждения.

Исследованию, рассмотрению критериев принятия решения о выборе профессии посвящено достаточно работ: А.В. Карпова, И.В. Кузнецовой, Ю.М. Забродина, В.Д. Шадрикова и др. Так, А.В. Карпов в качестве компонента целостной структуры выбора профессии рассматривает систему критериев как совокупность требований к процессуальной и результативной сторонам принятия решения; различает критерии принятия решения не только по содержанию и виду (критерии достижимости, предпочтительности, оптимальности), но и по уровню (максимальный, промежуточный, минимальный). Кроме того, в плане жизненного и профессионального самоопределения А.В. Карповым отмечаются критерии соотношения между факторами выбора; жизненного призвания и его осуществления; осознанности профессионального намерения.

Е.А. Климовым предложена система эмпирических критериев, в основе ее - установление отношений согласованности между профессиональными планами и склонностями, склонностями и способностями, личными планами родителей (59, с. 124-138).

Можно представить критерии и показатели, предложенные современными исследователями, в виде таблицы (см. табл. 2).

Выбор критериев и показателей обоснован задачами экспериментальной работы вышеуказанных исследователей. Необходимо отметить, что нами использованы критерий личностной готовности, разработанные учеными.

Исследователи данного вопроса сочли, что логически целесообразно распределить критерии и соответствующие показатели по алгоритму: личность - знания - деятельность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гуманизация и демократизация педагогического процесса, как важнейшее направление обновления современной общеобразовательной школы, требуют в настоящий момент создания условий воспитания подрастающего поколения, подготовки их к выбору профессии, готовности к трудовой деятельности.

Выполнение исследования, изучение специальной литературы по вопросам формирования у старших школьников готовности к выбору профессии в педагогическом процессе, дают возможность сделать вывод о том, что их применение имеет теоретическое и практическое значение.

Рассматривая формирование готовности к выбору профессии у старших школьников в педагогическом процессе школы необходимо отметить, что эта проблема в принципе не новая. Но при более детальном ее рассмотрении мы пришли к выводу, что формирование в старшем школьном возрасте (10-11кл.) в воспитательном процессе общеобразовательной школы (с профильным обучением) остается недостаточно изученным. Следовательно, рассматриваемая проблема требует более углубленного исследования.

Изучение психолого-педагогической литературы, проведенное исследование, показали, что организованный воспитательный процесс в условиях общеобразовательной школы в формировании готовности к выбору профессии у старших школьников представляют собой благоприятную, теоретическую основу для их развития. Результаты проведенного исследования по изучению педагогических условий повышения эффективности воспитания готовности к выбору профессии у старших школьников в педагогическом процессе школы позволили решить поставленные задачи и доказать выдвинутую нами гипотезу.

Сформированность готовности к выбору профессии у большинства старших школьников характеризуется тремя уровнями и нуждается в стимулировании ее развития.

В исследовании отмечено, что существует реальная возможность повышения уровня сформированности готовности к выбору профессии у старших школьников. Это положение подтверждается выявленным в настоящем исследовании высоким уровнем сформированности готовности к выбору профессии некоторой части старших школьников.

Проведенное исследование:

1. Позволяет определить модель формирования готовности к выбору профессии у старших школьников в воспитательном процессе общеобразовательной школы. Разработанная модель формирования у старших школьников готовности к выбору профессии, в ходе своей апробации показала необходимость проектирования процесса, а так же подтвердила объективность сформулированной одной из задач исследования.

2. Позволяет выделить типичные уровни сформированности готовности к выбору профессии у старших школьников на основе изучения психолого-педагогической литературы и наблюдении в ходе разнообразной деятельности. Их три: высокий, средний, низкий.

3. Позволяет определить педагогические условия, обеспечивающие формирование у старших школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе.

В определении этих условий мы исходили из основных положений гипотезы исследования, ведущей идеей которой было органическая взаимосвязь двух групп условий эффективности.

К первой группе условий мы отнесли общие педагогические условия,влияющие на эффективность и целостность воспитательного процесса, а так же и на формирование готовности к выбору профессии у старших школьников.

1 .Выполнение общеобразовательной школой функций, как общих, так и специфических, присущих только тому или иному образовательному учреждению.

2.0рганизация и оптимальное функционирование воспитательных коллективов общеобразовательной школы как форм функционирования образовательно-воспитательных систем.

3.Обеспечение высокого уровня учебного процесса и оказание помощи каждому старшему школьнику в достижении успеха в учении.

4.Сочетание учения старших школьников с разнообразной внеучебной деятельностью и создание на этой основе условий для их всестороннего развития.

Второй группой условий, по-нашему мнению, являются частные условия, непосредственно влияющие на формирование у старших школьников готовности к выбору профессии.

1 .Систематическая профессиональная диагностика и профориентация старших школьников.

2. Систематическое включение учащихся в разнообразный и последовательно развивающийся труд, подчиненный задачам формирования у старших школьников готовности к выбору профессии, проявлению творчества в труде.

3.Использование игровых технологий формирования у старших школьников готовности к выбору профессии.

4.Содружество школы в формировании у старших школьников готовности к выбору профессии с профессиональными образовательными учреждениями, при ведущей роли школы.

5.Индивидуальный подход к старшим школьникам в формировании у них готовности к выбору профессии.

Экспериментальная работа доказала выдвинутую гипотезу о том, что эффективность формирования готовности к выбору профессии у старших школьников значительно повысится, если реализовать систему педагогических условий.

Важным показателем эффективности экспериментальной работы стало изменение уровней сформированности готовности старших школьников к выбору профессии в экспериментальном классе. Сравнение полученных в ходе эксперимента количественных и качественных показателей позволяет заметить, что экспериментальный класс старших школьников, образованный в начале эксперимента, в условиях, созданных в ходе нашей работы продвигалась более успешно. Если в начале эксперимента в классе с высоким уровнем сформированности готовности к выбору профессии было всего 5 школьников, что составляло 20,8%, то в конце эксперимента увеличилась до 17 школьников, что составило 77, 3 %. Группа школьников со средним уровнем составила в начале эксперимента 7 чел., что составило 29,2 %, а в конце эксперимента 4 чел., что составляет 18,2 %. Группа с низким уровнем состояла из 7 чел. на начало эксперимента (29,2 %), в конце эксперимента - это был один школьник, то есть 4,5 %.

Проведенное исследование не исчерпывает все аспекты освещаемой проблемы. Требуют более глубокого изучения проблемы взаимосвязи семьи и школы, осуществления индивидуального подхода в формировании готовности к выбору профессии старших школьников и закономерных связей в этом процессе. С решением этих и других проблем мы связываем перспективы нашего дальнейшего исследования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат педагогических наук Попович, Алексей Эмильевич, 2004 год

1.Абульханова-Славская К.А.Стратегия жизни. - М.,Мысль, 1991.-299с.

2. Агапова Г.Г. Подготовка учащихся к выбору профессии в США // Школа и производство. 1991. - № 2. - С. 90-02.

3. Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. Киев: Наукова думка, 1968. - 88 с.

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет воспитания (перспективы педагогической антропологии). Избр. псих, труды. - В 2 т. - М.: Педагогика, 1980. - 338 с.

5. Анциферова Л.И. Принципы развития в психологии. М.: Наука, 1978. - 251 с.

6. Анциферова Л.И.Личность с позиции динамического подхода.//Личность и жизненный путь.-М.,Наука,1990 .- 7-17 с.

7. Архангельский Л. М. Социально-этические проблемы теории личности. -М.: Мысль, 1974. 221 с.

8. АмироваЛ.А.Подготовка старшеклассников к выбору профессии в условиях современных социально-экономических отношений./Аксиологический подход): Дисс. . канд. пед. наук. -Уфа, 1977.177 с.

9. Атутов П.Р. Политехническое образование школьников: сближение общеобразовательной и профессиональной школы.-М.: Педагогика, 1986. -175 с. Ю.Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильев Ю.К. Связь трудового обучения с основами наук. М.: Просвещение, 1983. - 128 с.

10. П.Атутов П.Р. Поляков В.А. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников. М.: Просвещение, 1985. - 128 с.

11. Ахияров К.Ш.,Амиров А.Ф. Школа,труд,рынок.-Уфа:Башкирский пединститут, 1994.-141 с.

12. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980. - 368 с.

13. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. М.: Педагогика, 1982. - 192 с.

14. Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников: Вопросы теории и методики. М.: Педагогика, 1981. - 192 с.

15. Бернс Р.Развитие Я-концепции и воспитание.-М.:Прогресс, 1986.-420 с.

16. Беспалько В.П. Теория учебника. М.: Педагогика, 1988. - 160 с.

17. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

18. Блауберг М.Т., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. -М.: Наука, 1973.-270 с.

19. Блонский П.П. Трудовая школа // Избр. педагогические и психологические сочинения: В 2-х т. М.: Педагогика, 1979. - Т. 1. - С. 160165.

20. Вайсбург А.А. Организация профориентационной работы школы, ПТУ, предприятия: Пособие для учителя / Под ред. М.И. Махмутова. М.: Просвещение, 1986. - 128 с.

21. Васильев Ю.В. Педагогическое управление в школе: методология, теория и практика. - М.: Педагогика, 1990. - 139 с.

22. Васильев Ю.В. Управление целостным учебно-воспитательным процессом // Советская педагогика. 1986. - № 8. - С. 51-54.

23. Варнакова Е.Д., Чистякова С.Н. Трудовое воспитание и профориентация подростков. М.: Знание, 1979. - 38 с.

24. Вебер М. История хозяйства. Очерк всеобщей социально-экономической истории.-М.,1923-472 с.

25. Вершинин С.И. Как оценивать эффективность профориентации школьников // Школа и производство. 1990. - № 5. - С. 17-18.

26. Виноградова М.Д.Первин И.Б.Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников.-М.,1977.-С. 12-32.

27. Витинып В.Ф. Реформа школы и профессиональная ориентация школьников. М.: Педагогика, 1988. - 120 с.

28. Временное типовое положение о профессиональной ориентации // Школа и производство.- 1990. № 7. - С. 6-11.

29. Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения. М.: Педагогика, 1984. - 312 с.

30. Гальперин П.Я. Введение в психологию. М.: Изд-во МГУ, 1976. - 150 с.

31. Гнатюк Н.П. Сизиф и музы: Заметки о призвании: Кн. для старшеклассников. М.: Просвещение, 1992. - 159 с.

32. Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника: Воспитательная концепция профессиональной ориентации. М.: Педагогика, 1979.- 160 е.

33. Гриншпун С.С. Психолого-педагогическое изучение личности как основа формирования готовности старшеклассников к выбору профессии // Политехническое образование и профессиональная ориентация в общеобразовательной школе. М., 1975. - С. 54-56.

34. Гурова Р.Г. Выпускник средней школы. Опыт сравнительных социолого-педагогических исследований. М.: Педагогика, 1977. - 183 с.

35. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. М.: Наука. 1970. - 271 с.

36. Дневник профессионального самоопределения / Авторы-составители: Т.М. Волченкова. М.С. Гуткин, Т.Ф. Михальченко, А.В. Прудило. С.Н. Чистякова - руководитель // Школа и производство. 1993. - № 5. - С. 67-75.

37. Дьяченко М.И. Профессиональное воспитание учащейся молодежи. М.: Высшая школа, 1988. - 144 с.

38. Захаров Н.Н., Симоненко В. Д. Профессиональная ориентация школьников. М.: Просвещение, 1989. - 192 с.47.3имовина О.А. Особенности формирования профессинальных намерений старшеклассников: Автореф. канд. пед. наук. М., 1977. - 18 с.

39. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1987. - 94 с.

40. Йовайша JI.A. Проблемы профессиональной ориентации школьников. -М.: Педагогика, 1983.-128 с.

41. Ильин В.С.Формирование личности школьника(целостный подход).-М.,Педагогика, 1984.-144с.

42. Каган М.С. Человеческая деятельность: Опыт системного анализа. М.: Политиздат, 1974. - 328 е.

43. Калугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся. М.: Просвещение, 1983. - 191 с.

44. Кальней В.А., Капрова В.С, Поляков В.А. Основы метода трудового и профессионального обучения / Под ред. В.А. Полякова. М.: Просвещение, 1987.-191 с.

45. Канн-Калик В.А.Учителю о педагогическом общении.-М., 1987.-190с.

46. Киселев J1 .Я. Профориентация и профотбор в капиталистических странах. М.: Экономика, 1986.-79 с.

47. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1984. - 160 с.

48. Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в России. М.: Изд~ во МГУ, 1992. - 220 с.

49. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. М.: Знание, 1983. -96 с.

50. Клепач Н.Я.,Попов В.Д.,Эпштейн Л.Е.Экономическое воспитание массгорганизация и эффективность.М.,Экономика, 1979.- 186с.

51. Ковалев С.М.Воспитание и самовоспитание.-М.:Мысль, 1986.-284 с.63 .Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1980. - 192 с.

52. Конникова Т.Е.Роль коллектива в формировании личности школьника.Автор. .док.пед.наук-Л., 1970.-57с.65 .Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1983. - 64 с.

53. Концепция трудовой подготовки подрастающего поколения и учащейся молодежи в системе непрерывного образования / Рук. ВНИК В.А. Поляков. -М.: АПН СССР, 1988. 112 с.

54. Корнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического процесса.- М.: ИТП и МИОРАО„1994.265.с.

55. Концепция системы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ / Научный редактор С.Н. Чистякова. -Ярославль, 1993. - 54 с.

56. Коменский Я.А.Великая дидактика. Избр.пед.соч.:В 2 т.-М.,Просвещение, 1982.-Т.2 -285 с.

57. Комплексная методика изучения личности в целях выявления способностей школьника к профессиональному самоопределению / Научный руководитель С.Н. Чистякова. Ярославль, 1993 . - 187с.

58. Корольский В.В., Симоненко В.Д. Общественно полезный, производительный труд учащихся. М.: Просвещение, 1990. - 175 с.

59. Крупская Н.К. О политехническом образовании, трудовом воспитании и обучении / Сост. и автор примечаний Ф.С. Озерская. М.: Просвещение, 1982.-223 с.

60. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М.: Просвещение, 1972.-253 с.

61. Леонтьев А.Н.Потребности, мотивы и эмоции.-М.,Изд.МГУ.-1991.-38с.

62. Кузьмин В.П. Место системного познания в марксистской идеологии // Вопросы философии. 1980. - № 2. - С. 45-58.

63. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. М.: Медицина, 1984. - 216 с.

64. Кулюткин О.Н. ЕСухобская Г.С. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности взрослых учащихся.-М.:Просвещение,1971.-111с.

65. Левитов Н.Д. Психология характера. М.: Просвещение, 1969. - 424 с.

66. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Полит, литература, 1977. - 304 с.

67. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М.: Изд-во МГУ, 1971. - 38 с.

68. Леонтьев А.Н. Психологическая теория деятельности: Избр. психол. произ. в 2-х т. / Под ред. В.В. Давыдова и др. М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - 318 с.

69. Лернер П.С и др. Об интегративном курсе «Труд человека» // Школа и производство. 1990. - № 10. - С. 3-8.

70. Макаренко А.С. Выбор профессии // Соч. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. -Т. 5.-С. 392-394.

71. Макаренко А.С. Трудовое воспитание. Минск: Нар. Асвета, 1977. - 256 с.

72. Мальцева Л.В.Педагогическая технология формирования готовности учащихся старших классов.Дисс. .канд. пед. наук.Курган.- 2000. -210 с.

73. Машиньян Е.В. педагогические условия формирования у старших школьников готовности к принятию решения о выборе профессии: Дисс. . канд. пед. наук.- 1993. -189 с.

74. Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение,организация и техника. 4-е издание.-М.,1918.-288 с.

75. Методика преподавания курса «Человек - труд - профессия» // Школа и производство. 1992. -№ 9-10. - С. 36-39; № 11-12. - С. 26-33.

76. Методы системного педагогического исследования: учебное пособие / Под рук. Н.В. Кузьминой. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. - 172 с.

77. Межшкольные учебно-производственные мастерские / Под ред. А.Я. Совы. М.: Просвещение, 1987. -144 с.

78. Молодежь и профессиональная карьера: Учебно-методический комплект / Науч. ред. С.Н. Чистякова, А.Я. Журкина. М.: Институт профессионального самоопределения молодежи, 1993. - 21 с.

79. Моя профессиональная карьера: Пособие для учащихся. / Науч. ред. С.Н. Чистякова, А.Я. Журкина. М.: Институт профессионального самоопределения молодежи, 1993. - 77 с.

80. Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников: Книга для классных руководителей. М.: Просвещение. 1981. - 176с.

81. Мухина В.С.Психологический статус личности в различных социальных условиях:развитие,диагностика и коррекция.-М.,Просвещение. 1992.-210с.

82. Назимов И.Н. Профориентация и профотбор в социалистическом обществе. М.: Экономика, 1972. - 254 с.

83. Найн А.Я. О методическом аппарате диссертационных исследований//Педагогика.-1995.-№ 5. -С. 44-49.

84. Платонов К.К. Личность и труд. М.: Мысль, 1965. - 365 с.

85. Подготовка старшеклассников к жизни: В помощь учителю / Сост. Р.Г. Гурова, Г.Б. Рычкова. М.: Просвещение, 1979. - 158 с.

86. Подготовка учащихся и будущих учителей труда к работе в условиях рыночных отношений: Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции. Брянск: БГПИ, 1992. - 224 с.

87. Политехнический принцип в обучении основам наук в средней школе / Под ред. Д.А. Эпштейна. М.: Просвещение, 1979. - 151 с.

88. Ш.Поляков В.А. Политехнический принцип в трудовом обучении школьников. М.: Просвещение, 1977. - 80 с.

89. Поляков В.А. Трудовая подготовка школьников в условиях перехода к рынку // Школа и производство. 1993. - № 2. - С. 3-5.

90. ПЗ.Поляков В.А., Казакевич В.М., Ривес-Коробков Ю.Е. Трудовая подготовка школьников в зеркале педагогической науки (К 50-летию РАО) // Школа и производство. 1994. - № 2. - С. 2-7.

91. Проблемы содержания и технологии подготовки учащихся к работе в условиях перехода к рыночным отношениям: Тезисы докладов и сообщений на научно-практической конференции. Брянск: БГПИ, 1993. - 150 с.

92. Про грамма курса «Основы производства. Выбор профессии.» // Школа и производство. 1986. - № 7. - С. 24-28.11 б.Программа курса «Человек-труд-профессия» // Школа и производство. -1992. №7-8. - С. 36-43.

93. Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера молодежи / Науч. ред. С.Н. Чистякова, А.Я. Журкина. М.: Институт профессионального самоопределения молодежи РАО, 1993. -90 с.

94. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учебное пособие для старшеклассников средних школ. М.: Просвещение, 1991. - 144 с.

95. Психолого-педагогический словарь /Под. ред. П.И.Пидкасистого.-Ростов н/Дону. .-Феникс, 1998.- 544 с.

96. Пряжников Н.С.Помощь в выборе профиля обучения УПК//Школа и производство.-1995.-№3 .-С.25-28.

97. Пряжников Н.С.Профессиональное и личностное самоопределение.-М.:Институт практической психологии.-Воронеж: НПО «МОДЭК»,1996.-256с.

98. Ретивых MB. Формирование у старшеклассников готовности к профессиональному самоопределению. Брянск: Издательство БГПИ, 1994. - 125 с.

99. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Как помочь выбрать профессию. Тула: Приок. книжное издательство, 1990. - 132 с.

100. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Как выбрать профессию: Советы школьникам. Брянск: БГПИ, 1992. - 56 с.

101. Рубинштейн С.JI. Теоретические вопросы психологии и проблемы личности / Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. - С. 241-342.

102. Савина Е.Б. Педагогические условия формирования профессионального самосознания старшеклассников: Автореф. канд. пед. наук. М., 1991. - 18 с.

103. Сасова И.А., Аменд А.Ф. Экономическое воспитание школьников в процессе трудовой подготовки / Под ред. В.К. Розова. М.: Просвещение,1988.-192 с.

104. Сахаров В.Ф., Сазонов А.Д. Профессиональная ориентация школьников: Учебное пособие для студентов пединститутов. М.: Просвещение, 1982. - 192 с.

105. Сериков В.В. Формирование у учащихся готовности к труду. М.: Педагогика, 1988.- 192 с.

106. Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения. М.: Просвещение, 1985. - 223 с.

107. Симоненко В. Д., Ретивых М.В. Первоначальная профессиональная подготовка // Советская педагогика. 1989. - № 6. - С. 81-85.

109. Сокольников Ю.П. Системный анализ воспитания школьников. М.: Педагогика, 1986. - 136 с.

110. Сухомлинский В.А. О воспитании / Сост. и автор вступ. очерков С. Соловейчик. М.: Политиздат, 1988. - 270 с.

111. Сухомлинский В.А. Как же воспитывать любовь к труду? // Избр. пед. соч. в 5-ти т. Киев: Рад. школа, 1980. - Т. 5. - С. 102-114.

112. Сухомлинский В.А. Труд-основа всестороннего развития человека // Избр. пед. соч. В 5-ти т. Киев: Рад. школа, 1980. - Т. 5 - С. 154-169.

113. Сухомлинский В.А. Письма к сыну: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1987. - 128 с.

114. Ткаченко А.С. Формирование профессиональной направленности у учащихся средних специальных учебных заведений: Автореф. . канд. пед. наук. -М., 1978.- 18 с.

115. Трудовое начало школы: Концепция трудового воспитания // Школа и производство.- 1990. № 2. - С. 3-8.

116. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.- 272 с.

117. УзнадзеД.Н.Экспериментальные основы психологии установки //Психологические исследования.-М.:Наука, 1966.-451с.

118. Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1986. - 112 с.

119. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении // Избр. пед. соч. в 2-х т. М.: Педагогика, 1974. - Т. 1. - С. 124-144.

120. Формирование профессиональной направленности учащихся: Сб. научных трудов. Минск, 1985. - 123 с.

121. Хмыров С.Б. Трудовая подготовка и профориентация сельских школьников. М.: Просвещение, 1985. - 111 с.

122. Чангли И.И. Труд: Социологические аспекты теории и методологии исследования. М.: Наука, 1973. - 583 с.

123. Человек и его работа. Социологическое исследование / Под ред. АР. Здравомыслова и др. М.: Мысль, 1967. - 392 с.

124. Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников. М.: Просвещение, 1981.-191 с.

125. Чебышева В.В. Психология трудового обучения: Методическое пособие для средних профессионально-технических училищ. М.: Высшая школа, 1983.-239 с.

126. Чечель И.Д.Педагогические основы профессионального самоопределения учащихся инновационных учебных заведений. Автореф. док. пед. наук. М., 1996. - 37 с.

127. Чистякова С.Н. Профессиональная ориентация школьников: из опыта работы школ Латв. ССР. М.: Педагогика, 1983. - 96 с.

128. Чистякова С.Н. Основы профессиональной ориентации школьников: Учеб. пособие для учащихся педагогических училищ по специальности № 2008 «Труд и черчение» / Под ред. В.А. Сластенина. М.: Просвещение, 1983. - 112 с.

129. Чистяков Н.Н., Буянова Т. А., Касаткина Н.Э. Учителю труда о профессиональной ориентации учащихся / Под ред. Н.Н. Чистякова. М.: Просвещение, 1982.-175.

130. Шабалов С.М. Политехническое обучение. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956.-728 с.

131. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. М.: Педагогика, 1981. - 96 с.

132. Шадриков В. Д. Проблемы системогениза профессиональной деятельности.М.:Наука, 1982.-182 с.

133. Шадиев Н. Теория и практика подготовки студентов к работе по профориентации школьников: Автореф. док. пед. наук. М., 1983. - 42 с.1 бО.Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. М.: Высшая школа, 1981. -208 с.

134. Шацкий С.Т. Курс лекций по педагогике. Лекция шестая. // Пед. соч. в 4-х т. -М.: Просвещение, 1964. Т. 3. - С. 425-431.

135. Шилова М.И. Изучение воспитанности школьников. М.: Педагогика, 1982.-104 с.

136. Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников. М.: Педагогика, 1990.- 144 с.

137. Школа и выбор профессии / Под ред. В.А. Полякова, С.Н. Чистяковой, Г.Г. Агаповой. М.: Педагогика, 1987. - 176 с.

138. Школа и выбор профессии / Под ред. А.Е. Голомштока и др. М.: Просвещение, 1970. - 237 с.

139. Штофф В.А. Моделирование и философия.-M.-JI. Наука,(Ленинградское отделение), 1966.-301 с.

140. Шубкин В.Н.Начало пути. -М. :Молодая гвардия, 1979.-42 с.

141. Шубкин В.Н.Социологические опыты.-М. :Мысль, 1970.-288 с.

142. Щукина Г.И.Роль деятельности в учебном процессе.-М.Просвещение, 1986.-144с.

143. Щуркова Н.Е., Питюков В.Ю., Савченко А.П., Осипова Е.А. Новые технологии воспитательного процесса. М., 1993. - 112 с.

144. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология. Программа. Методы. М.: Наука. - 239 с.

145. Ярошенко В.В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. -Киев: Рад. школа, 1983. 112 с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение …………………………………………….... ...........................3 Глава

I. Теоретические основы формирования

у старших школьников психологической

готовности к выбору профессии в образовательных

школах 1.1. Специфика выбора профессии старшеклассниками.……………….10 1.2. Проблема психологической готовности к выбору профессии у старшеклассников в психолого-педагогической литературе ……..…….17 1.3. Средства формирования психологической готовности старшеклассников к выбору профессии ……………………….… ………..27 Глава II. Опытно-экспериментальное исследование психологической готовности старшеклассников к выбору профессии 2.1. Диагностика психологической готовности старшеклассников к выбору профессии ………………………………… …………………………………39 2.2. Организация работа по формированию психологической готовности старшеклассников к выбору профессии ………………………………… …47 2.3. Проверка эффективности работы по формированию психологической готовности к выбору профессии ………………………………….……….55 Заключение ………………………………………………… …………………61 Библиография ………………………………………………………………..64 Приложения |

|

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в

связи с изменением социально-экономической

ситуации в стране особенно важным

стал вопрос о профессиональном самоопределении

старшеклассников, условиях и факторах,

способствующих успешности этого процесса.

Профессиональная деятельность в жизни

человека является основной в обеспечении

его социальных притязаний, самоутверждений

и самореализации.

Перевод старшей ступени

общеобразовательной школы на профильное

обучение ставит выпускников основной

школы перед серьезным выбором

– предварительного самоопределения

в отношении выбора профиля обучения

и профилирующего направления будущей

профессиональной деятельности. Если

ключевой идеей профильного обучения

является идея существенных возможностей

выбора, то, очевидно, что ученик к

такому выбору должен быть подготовлен.

Возможность подготовки к такому

ответственному выбору определяет серьезное

значение предпрофессиональной подготовки

в основной школе. Практика свидетельствует,

что уже на этапе предпрофильной

подготовки учащихся явно обозначилась

негативная тенденция: психологическая

неподготовленность старшеклассников

к осознанному самостоятельному

выбору дальнейшей образовательной

траектории. Психолого-педагогическое

сопровождение образовательного процесса

в основной школе должно обеспечить

формирование мотивационно-потребностной

сферы, выявить интересы, склонности

и способности учащихся, в результате

чего, может способствовать принятию

оптимального решения в отношении

своей будущей профессиональной

деятельности. Тем самым подготовить

учащихся к профессиональному старту.

Сегодня выпускники школ серьезнее

относятся к выбору профессии

нового века, острее стоит вопрос о

самоопределении в современных

социально-экономических условиях. Школа

призвана обеспечить готовность к выбору

профессии, развивать профессиональные

интересы и склонности личности. На завершающем

этапе обучения в школе у старшеклассников

должна быть сформирована готовность

к выбору профессии и продолжение получения

образования.

Проблема формирования профессиональной

направленности учащихся в теории профессиональной

ориентации рассматривается в трудах

А.Е. Голомштока, Л.А. Йовайши, Е.А. Климова,

Е.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, В.А. Полякова,

Н.Н. Чистякова, С.Н. Чистяковой, определяющих

концептуальные положения, условия

и педагогические технологии подготовки

обучающихся к жизни и выбору

профессии. Разработка теоретических

и методологических основ профориентации

представлена в работах П.П. Блонского,

С.И. Вершинина, В.И. Журавлева, Е.А. Климова,

Н.Н. Чистякова, С.Т. Шацкого и других.

Гуманистические идеи развития

личности и формирования готовности

растущего человека к принятию решения

о профессиональном выборе нашли

отражение в работах А.Г. Асмолова,

К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович,

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,

Б.М. Теплова. Пути профессиональной ориентации

учащихся в условиях общеобразовательной

школы раскрыты в исследованиях

М.А. Добрынина, Н.К. Елаева, В.В. Кревневича,

В.Р. Ленгвинаса, П.Т. Магмузова, Г.П. Никова,

А.П. Сейштева и других, в которых

определены содержание, формы и методы

профориентационной работы.

Возможности профильного

обучения, направленного на личностно-ориентированную

подготовку учащихся к выбору будущей

профессии, рассматриваются в работах

Л.М. Аболина, Э.А. Аксеновой, Л.К. Артемовой,

И.С. Артюховой, Л.В. Байбродовой, А.И. Влазнева,

Б.С. Гершунского, М.И. Губановой, В.Г. Каташева,

В.С. Леднева, П.С. Лернера, Н.Ф. Родичева,

М.М. Фирсовой, А.В. Хуторского, И.Д. Чечель,

С.Н. Чистяковой и др.

Многие исследователи (В.Г.

Кузнецов, М. А. Паламарчук, А. К.

Маркова и др.) отмечают, что ведущей

составляющей готовности к профессиональному

самоопределению является психологическая

готовность, которая понимается учеными

как комплексное психологическое

образование, как сплав функциональных,

операциональных и личностных компонентов.

Однако, как показывает практика,

школьники слабо подготовлены к

выбору профессии. Наиболее распространенными

трудностями и ошибками молодых

людей при выборе профессии оказываются:

переоценка или недооценка роли отдельных

индивидуально-психологических качеств

при выборе профессии; неумение соотнести

свои возможности с требованиями

профессии, неадекватная самооценка; неправильное

понимание способностей, подмена

их морально-нравственными качествами;